Einleitung: Warum das Ä?

Elmer Antonsen stellt 1964 auf Grundlage von Jakob Grimms Bemerkung in einem Brief fest, dass der Umlaut im Deutschen bereits damals seit 150 Jahren erforscht würde und immer noch Unklarheit über dessen Ursprung bestünde (vgl. Antonsen, 1964: S.177). Er hält eine phonetische Theorie zur Entstehung für am plausibelsten.

In einer einfachen Darstellung Antonsens des urgermanischen Vokalbestandes findet sich noch kein Laut wieder, welcher dem Ä entsprechen kann (vgl. ebd.: S.180). Der Prozess der Umlautung selbst, vom Urgermanischen bis ins Althochdeutsche, soll im Folgenden nicht weiter behandelt werden. Es sei jedoch gesagt, dass nach Antonsen eine “Attraktion des [æ]-Allophons in das /e/-Phonem” (Antonsen, 1964: S.193) feststellbar sei. Also eine Abweichung der Aussprache von Ä zu E.

Peter Eisenberg stellt bei seiner Erläuterung des heutigen deutschen Vokalvierecks die umstrittene Stellung von [æ] (IPA Zeichen) heraus und nimmt es dennoch als Phonem (/ɛ:/) des Deutschen an (vgl. 2013: S.61). Nanna Fuhrhop und Jörg Peters merken an, dass dadurch die Symmetrie des Vokalsystems bezüglich Gespanntheit gestört sei und der Laut /ɛ/ zwei miteinander konkurierende, gespannte Vokale hat, nämlich:

/e:/ & /ɛ:/

vgl. Fuhrhop & Peters (2013): S.50

Diesen Symmetriefehler, so Fuhrhop und Peters, lösten norddeutsche Sprecher oft dadurch, dass kein /ɛ:/ bei Wörtern, welche das Ä fordern, realisiert würde. Also wird das Ä von norddeutschen Sprechern in der Regel nicht gesprochen, sondern stattdessen E! Die verschiedenen Aussprachevariationen stellten phonetische Zweifelsfälle dar und hätten durch einen möglichen Formzusammenfall identisch lautender Wörter besondere Brisanz, so Klein (vgl. 2018: S.138).

Als weiteres Indiz für die umstrittene Stellung des “Ä” dient dessen uneinheitliche Kodifizierung verschiedener Wissenschaftler in ihren Ausarbeitungen. Vom Leibniz-Institut für Deutsche Sprache über renommierte Sprachwissenschaftler wie Peter Eisenberg, Nanna Fuhrhop und Jörg Peters bis hin zu Wolf Peter Kleins Werk mit besonderem Schwerpunkt auf sprachlichen Zweifelsfällen scheint es keine einheitliche Präferenz zur Darstellung des Ä zu geben. Es finden sich verschiedene Notationsformen, selbst innerhalb der Texte, die sich sowohl auf ein Phonem /ɛ:/, als auch auf ein IPA-Zeichen [æ] beziehen. Genau so wird auch das IPA-Zeichen als Phonem angenommen /æ/ (vgl. IDS, 2016), oder das Phonem als IPA-Zeichen kodifiziert [ɛ:].

Angesichts dieser Fülle an Darstellungsweisen verschiedener Autoren bitte ich im folgenden Text die Darstellungsweisen des Ä und deren Uneinheitlichkeit mit Nachsicht zu betrachten.

Es ergeben sich folgende Fragestellungen, die nachfolgend untersucht werden sollen:

- Warum und wann wird das Graphem <ä> verschriftet, wenn es von norddeutschen Sprechern zumeist nicht ausgesprochen wird?

- In welchen Regionen wird das /ɛː/ beziehungsweise [æ] ausgesprochen?

- Wie unterscheiden norddeutsche Sprecher bei Gleichlautung konfligierende Wörter?

Um diese Fragen zu beantworten, wird zunächst auf die geschriebene Sprache (Graphematik) eingegangen werden und phonematische sowie morphologische Erklärungsmöglichkeiten der <ä>-Schreibung sollen präsentiert werden. Anschließend sollen die Ergebnisse einer Studie des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache [nachfolgend IDS], in der unterschiedlichen Aussprachevariationen des Ä regional verortet wurden, dargestellt werden. Zuletzt wird versucht werden, eine Antwort zu finden, wie norddeutschen Sprechern trotz Gleichlautung eine klare Kommunikation möglich ist.

1. Warum und wann wird das Graphem <ä> verschriftet, wenn es zumeist nicht ausgesprochen wird?

Es ist naheliegend, nach der Antwort auf die erste Frage bei der Graphematik zu suchen, denn Fuhrhop und Peters (2013) definieren in ihrem umfangreichen Einführungswerk zu Phonologie und Graphematik die Graphematik als “die Lehre vom Schriftsystem, von der kleinsten Einheit bis hin zum Text.” (Fuhrhop & Peters, 2013: S.180) Die Graphematik beschäftige sich mit dem System der Schreibung, um die Regeln dieser zu erfassen. Dabei gäbe es sowohl “innergraphematische Strukturen”, wie auch Bezüge zur Phonologie, Morphologie und Syntax (vgl. ebd.).

Von den Autoren wird betont, dass das Schriftsystem keine Abbildung der gesprochenen Sprache darstelle (vgl. ebd.). Also bedingt eine Verschriftung des Ä nicht dessen Aussprache und umgekehrt. Viel mehr handelt es sich um zwei nebeneinander liegende Ebenen der Kommunikation: Mündlichkeit und Schriftlichkeit (zur Vertiefung dazu bspw.: Haferland, 2007). Dies fällt vor allem später bei Frage drei ins Gewicht.

Warum wird das Ä aber verschriftet, wenn nicht unbedingt aus phonologischen Gründen? Folgt es innergraphematischen Strukturen, Morphologie oder Syntax?

Die Antwort darauf liefern ebenfalls Fuhrhop und Peters. Grundsätzlich sei bei klarer Aussprache die Herleitung der <ä>-Schreibung bestimmter Wörter zwar phonetisch möglich, wäre aber in der Regel auch morphologisch herleitbar (vgl. ebd.: S.240 ff.). Als Beispiele dazu benennen die Autoren Väter und gäbe. Beim ersten Wort handelt es sich um den Plural von Vater und gäbe ist die Konjunktivform von gab, die sogenannte Stammkonstanz wird deutlich.

Stammkonstanz heißt nach Fuhrhop und Peters, dass morphologische Stämme so ähnlich wie möglich zu schreiben seien (soweit phonographisch zulässig) (vgl. ebd.).

Es wird angemerkt, dass es auch Wörter gibt, deren Schreibung nicht über morphologische Prinzipien erklärbar sind. Hier benennen die Autoren Käse und Bär. Bei Wörtern wie Fälle und Äpfel würden die morphologischen Prinzipien wiederum sehr deutlich, nach denen <ä> zu schreiben sei, auch wenn norddeutsche Sprecher diese Wörter vermutlich weniger eindeutig realisieren.

Fuhrhop und Peters stellen fest, dass die <ä>-Schreibung in der Flexionsmorphologie häufig vorkomme, besonders in den Fällen der Pluralbildung von Substantiven, Adjektivkomparation und Verbflexion. Für die Verbflexion wird angemerkt, dass eher Präteritumsformen das Ä nutzen und ein Interesse daran bestünde Präsensformen nicht komplexer zu machen, als Präteritumsformen (vgl. ebd.).

Weiter fände sich ebenfalls Stammkonstanz bezüglich der <ä>-Schreibung bei der Derivationsmorphologie wieder, so Fuhrhop und Peters. Beispielhaft nennen sie:

backen – Bäcker oder Hass – hässlich.

vgl. Fuhrhop & Peters (2013): S.241

Als abschließende Antwort auf die Frage, warum das Ä verschriftet wird, obwohl es nicht ausgesprochen wird, kann gesagt werden, dass die Stammkonstanz ausschlaggebend ist. Genauer rechtfertigen Flexions- und Derivationsmorphologie die <ä>-Schreibung.

2. In welchen Regionen wird das /ɛː/ beziehungsweise [æ] ausgesprochen?

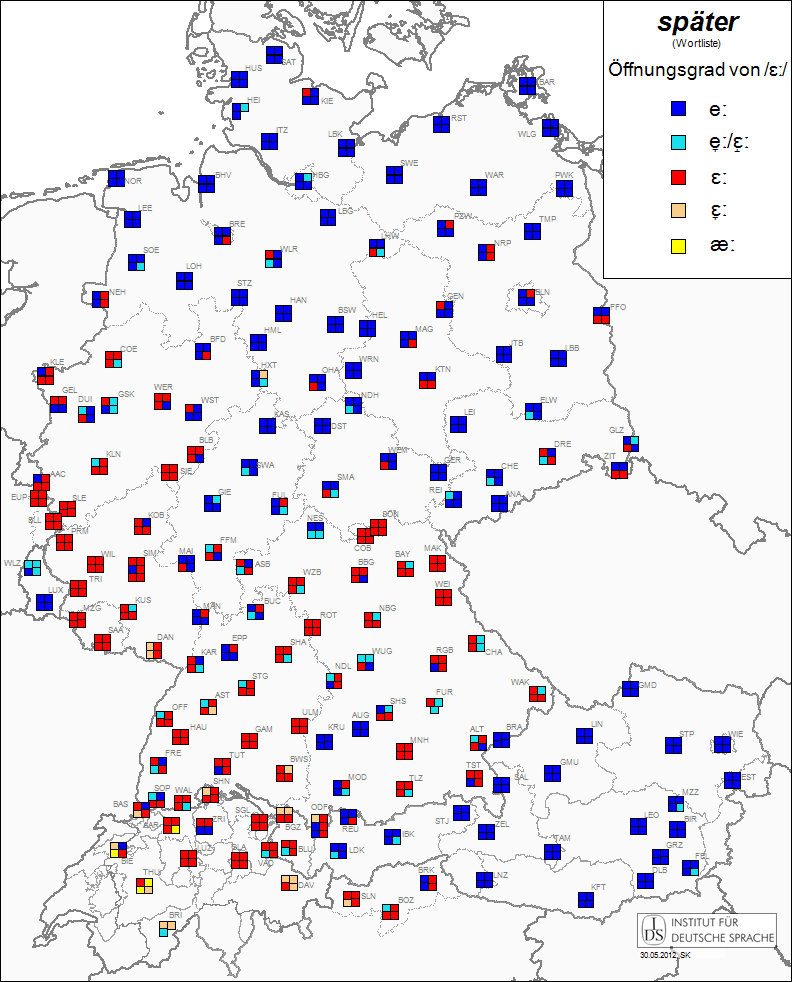

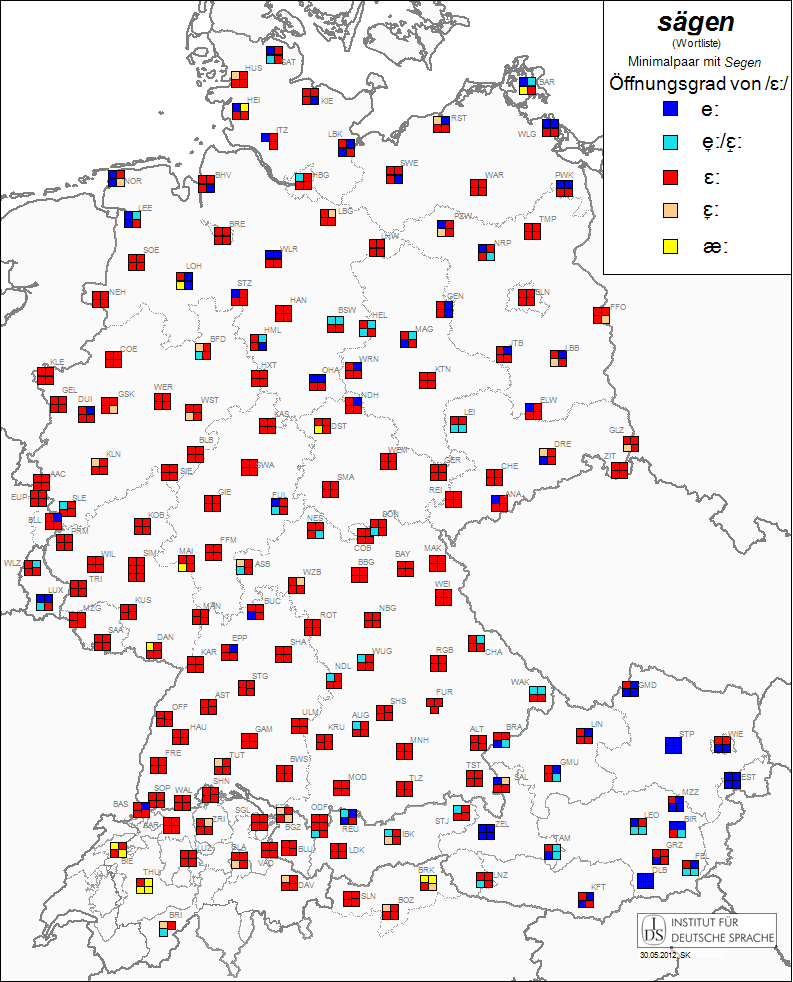

Das IDS hat eine Untersuchung bezüglich der Aussprachevariationen des Ä durchgeführt, anhand von prominenten Wörtern wie sägen, später und weiteren. Nachfolgend sollen die Ergebnisse dieser Untersuchung stark gekürzt dargestellt werden (graphisch und schriftlich) und es wird eine Antwort auf die zweite Frage gegeben.

Die beiden Karten stellen jeweils später und sägen in ihren unterschiedlichen Ausspracherealisierungen innerhalb des deutschen Sprachgebiets dar. Es können fünf unterschiedliche Realisierungen des Ä festgestellt werden, vom recht geschlossenen [e:], bis hin zum überoffenen [æ:], so das IDS. Es fällt auf, dass die weniger dem Schriftbild (mit Ä) gleichenden Variationen in der Regel in Norddeutschland auftreten (blau). Andererseits neigen besonders Sprecher in der südlichen Schweiz dazu das Ä äußerst “deutlich” auszusprechen (gelb). Sägen sei mit einem zugehörigen Minimalpaar Segen erfasst wurden, bei später fand dies nicht statt, so das IDS.

Die Abgrenzung der Wörter des Minimalpaares Segen – sägen sei von fast allen Sprechern erfolgreich versucht worden. Das Ergebnis deutlich mehr Realisierungen von sägen mit [ɛː], anders als bei später, sei als sogenannte Hyperform zu interpretieren. Eine Gleichlautung sei trotz Minimalpaarerhebung lediglich bei Sprechern im Osten Österreichs stabil geblieben (vgl. IDS, 2016)

Hyperform heißt, dass die Sprecher über ihr Ziel hinaus schießen und eine für sie eher unübliche Aussprachevariation wählen (vgl. ebd.)

Also versuchen Sprecher, bis auf wenige Ausnahmen, der unterschiedlichen Verschriftung durch eine geänderte Aussprache gerecht zu werden, bei bewusster Konfrontation mit miteinander konfligierenden Wörtern.

Stefan Kleiner und Ralf Knöbl (2011) untersuchen anhand von vom IDS erhobenen Daten ebenfalls die Aussprachevariationsverteilung des Ä.

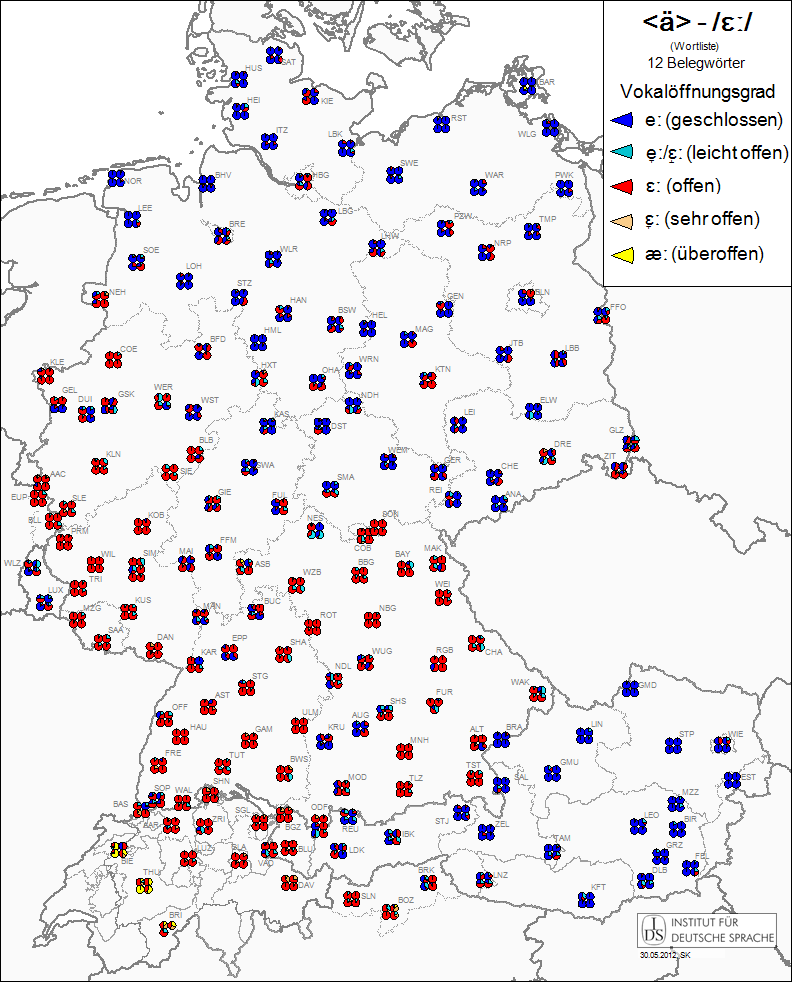

Auf der vorliegenden Karte seien 12 verschiedene Wörter (Anträge, später, zäh, tätlich, erzählen, Nägelchen, gemäß, Räder, Käfer, nächste, Sträßchen, schädlich) zusammenfassend dargestellt, da deren Realisierungsvarianten einer übereinstimmenden, regionalen Verteilung entsprächen, so Kleiner und Knöbel.

Das Gebiet, in dem offenes /ɛː/ für die meisten Sprecher als eigenständiges Phonem realisiert wird, erstreckt sich von NRW bis zur Schweiz und Südtirol über den gesamten Westteil des deutschen Sprachraums, auch Bayern gehört überwiegend dazu.

Stefan Kleiner und Ralf Knöbl (2011): S. 7

Damit ist die Frage zwei – wo das Ä sprachlich realisiert werde – beantwortet.

Kleiner und Knöbel merken außerdem an, dass die Aussprachevariante mit [ɛː] jene sei, die in Aussprachewörterbüchern wiederzufinden sei (Kleiner & Knöbl, 2011).

Aussprachewörterbücher seien oft mit Normierung der Bühnensprache von Theodor Siebs (1898) verbunden. Dabei stelle sich die empirische Basis der in den Wörterbüchern verzeichneten Aussprache aber besonders in strittigen Fällen als nicht ganz klar dar (vgl. Klein, 2018: S.124)

Gerade durch die Ergebnisse der Minimalpaarerhebung Segen – sägen steht fest, dass die Sprecher in der Regel um die Brisanz von Homophonen bezüglich Ä wissen. Wie bereits beschrieben wird dies jedoch in der Alltagssprache von norddeutschen Sprechern eher nicht berücksichtigt (vgl. etwa IDS, 2016 oder Fuhrhop & Peters, 2013: S.49-50). Es ergibt sich die letzte Fragestellung:

3. Wie unterscheiden norddeutsche Sprecher bei Gleichlautung konfligierende Wörter?

Zur Beantwortung dieser Frage muss zunächst festgehalten werden, dass Sprache und Schrift sich wesentlich voneinander unterscheiden. Hier wird keine graphematische oder phonetische Betrachtungsweise der Mündlichkeit von Sprache gerecht.

Zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit stellt Harald Haferland (2007) mehrere Unterschiede fest. Besonders wichtig für die vorliegende Fragestellung ist die Eigenschaft von Schrift, Kommunikation abseits der face-to-face-Situation zu ermöglichen und so eine zerdehnte Kommunikationssituation darzustellen. Dadurch lässt die Schriftsprache Raum für Interpretationen. Haferland drückt dies wie folgt aus:

[…] durch den Wegfall nonverbaler Möglichkeiten der Vereindeutigung kommunikativer Intentionen oder des gemeinten Sinns zu einer konstitutiven Vieldeutigkeit […] tendieren.

Harald Haferland (2007)

Um diese “Uneindeutigkeit der Schriftsprache” zu verdeutlichen ein Beispiel:

Johannes ist am sägen.

Hier bekommen wir wesentliche Informationen geliefert, jedoch bleibt einiges unklar. Wären wir bei der konkreten Situation dabei, in der uns dies gesagt würde, so könnten wir beispielsweise feststellen, was für eine Säge Johannes nutzt und wer Johannes überhaupt ist. Wir bedienten uns “nonverbaler Möglichkeiten der Vereindeutigung” (Haferland, 2007), könnten die Sprechsituation direkt miterleben, wichtige Einzelheiten wahrnehmen und in Zweifelsfällen (dank der face-to-face-Situation) nachfragen.

Face-to-face-Kommunikation sei das genaue Gegenteil der zerdehnten, situationsentbundenen Kommunikation durch geschriebene Texte. Es gäbe keine unmittelbare Interaktivität zwischen Produzent und Rezipient, so Anja Stukenbrock (2015: S.1)

Das Phonem /ɛː/ bzw. /æ/ hat insgesamt einen marginalen Status.

Peter Eisenberg (2013): S.92

Während Peter Eisenberg (2013) dem Ä noch einen geringen Status attestiert, selbst bei Minimalpaaren (Bspw.: Ehre – Ähre , Beeren – Bären) erkennt er keine Distinktivitätsprobleme, und nur bei der Unterscheidung des Konjunktiv Präteritum zum Präsens (sehe – sähe, gebe –gäbe) eine funktionale Belastung sieht, bescheinigt Wolf Peter Klein (2018) dem Phänomen der Gleichlautung von Wörtern mit Ä “Brisanz” (Klein, 2018: S.138).

Dazu geht Klein auf Minimalpaare ein und konstruiert einen mündlich, mehrdeutigen Satz:

Ich habe im Wald viele Beeren / Bären gesehen

Wolf Peter Klein (2018): S.139

Anhand dieses Beispielsatzes sind erneut die Unterschiede zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit erkennbar! Lesen wir den Satz, so muss er uns eindeutige Hinweise liefern, um den Interpretationsraum klein zu halten. Dies geschieht über die unterschiedliche Schreibung der Wörter des Minimalpaars. In diesem Fall stellt sich die Schriftlichkeit als konkreter dar als die Mündlichkeit, denn:

Hören wir diesen Satz von einem norddeutschen Sprecher, so ist keine lautliche Unterscheidung der beiden Wörter möglich. Hier muss auf Eigenschaften von Mündlichkeit zurückgegriffen werden, um die genaue Bedeutung des Satzes in Erfahrung zu bringen: Es muss entweder (1) die Sprechsituation untersucht werden, also das Erscheinungsbild des Sprechers, dessen Haltung, Stimmlage, etc., oder (2) nachgefragt werden “welche Bäeeren” gemeint seien.

Für (2) gilt, dass in der Unterhaltung Unklares explizit geklärt würde. In Alltagsgesprächen ist das allerdings eher ungebräuchlich und es wird auf (1) zurückgegriffen. Es gilt: Der Kontext ist entscheidend! Dieses Ergebnis stützen Fuhrhop und Peters.

[Es] ist häufig durch den Kontext klar, welche Form gemeint ist.

Fuhrhop & Peters (2013): S.240

Bezüglich des von Eisenberg angesprochenen “Konjunktiv-Problems” äußern sich Fuhrhop und Peters ebenfalls:

[…] diese Konjunktivformen [sind] in der gesprochenen Sprache selten […].

Fuhrhop & Peters (2013): S.240

Damit ist die dritte und letzte Frage beantwortet. Potentielle Gleichlautung beim Konjunktiv wird durch seltenen Einsatz dieses Modus in der gesprochenen Sprache vermieden, sodass es hier kaum zu Konflikten kommen kann. Bezüglich der Klarheit von Minimaalpaaren nutzen norddeutsche Sprecher den Kontext, um konfligierende Wörter zu unterscheiden.

Schluss: Das Ä als sprachlicher Zweifelsfall

Abschließend kann festgestellt werden, dass das Ä gerade für norddeutsche Sprecher einen phonetischen Zweifelsfall darstellen kann. Grundsätzlich ist die Stellung des Ä in der deutschen Schriftsprache durch Regeln erklärbar (bis auf wenige Ausnahmen). In Abgrenzung dazu besteht die Herausforderung in der mündlichen Kommunikation, bezüglich des Ä vor allem in Norddeutschland, wenn Konjunktiv-Äußerungen getätigt werden, oder Minimalpaare in semantisch uneindeutigen Sätzen auftauchen. Potentiell entstehende Konflikte und Unklarheiten durch eine Gleichlautung von Ä und E lösen die Sprecher aber in der Regel unter Zuhilfenahme des Kontextes, wodurch die von Klein bescheinigte Brisanz von Homophonen beträchtlich abnimmt.

Nichtsdestotrotz kann dieser Zweifelsfall nicht ignoriert werden und sollte in seiner weiteren Entwicklung beobachtet werden. Es stellt sich zum Beispiel die Frage, ob der Umlaut etwa bei Kontakt mit DaF/DaZ-Lernern stets deutlich artikuliert wird, um eine Nähe zur Schriftform zu gewährleisten.

Außerdem sind zukünftige Erhebungen über die regionalen Aussprachevarianzen mit Sicherheit äußerst interessant. Anhand dieser könnten Sprachwandelprozesse auf phonologischer Ebene untersucht werden und es könnte sogar die Entwicklung der wechselseitigen Beeinflussung zwischen Verschriftung und Vokalisierung untersucht werden.

Unter Umständen kommt es vielleicht sogar in der Zukunft zur Tilgung des Ä aus unserem Phonem- und Graphembestandes! Fest steht: Das Ä kann weiterhin als produktives Forschungsobjekt dienen.

Literaturliste

- Elmer H. Antonsen (1964): ZUM UMLAUT IM DEUTSCHEN. In: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. Band 86: Heft Jahresband. Tübingen. Max Niemeyer.

- Peter Eisenberg (2013): Das Wort. Grundriss der deutschen Grammatik. Stuttgart. J.B. Metzler.

- Nanna Fuhrhop ; Jörg Peters (2013): Einführung in die Phonologie und Graphematik. Weimar. J.B. Metzler.

- Harald Haferland (2007): Mündlichkeit/Schriftlichkeit. In: Metzler Lexikon. Literatur. Begriffe und Definitionen. Hrsg.: Dieter Burdorf, Christoph Fasbender, Burkhard Moennighoff. 3. Aufl. Stuttgart. J. B. Metzler.

- Wolf Peter Klein (2018): Sprachliche Zweifelsfälle im Deutschen. Theorie, Praxis, Geschichte. Berlin, Boston. De Gruyter.

- Stefan Kleiner und Ralf Knöbl (2011): Hochdeutsch und hochdeutsch: regionale Gebrauchsstandards im gesprochenen Deutsch. In: Sprach Report.Informationen und Meinungen zur deutschen Sprache. Heft 2/2011 27. Jahrgang. Mannheim. Das Institut.

- An Stelle des Autors: Leibnitz-Institut für Deutsche Sprache [IDS] (2016): AADG. Lang AE. Verfügbar unter http://prowiki.ids-mannheim.de/bin/view/AADG/LangAE (Abgerufen am 16.06.2020)

- Anja Stukenbrock (2015): Deixis in der face-to-face-Interaktion. Kirchheim unter Teck, Göttingen. De Gryter.

Comments are closed.